总有人挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

7月17日,安信基金公告,张翼飞因个人原因离任,并且已经在中基协办理了注销手续。他此前管理的产品由马君等人接任。

截至离任前,张翼飞还担任安信基金首席投资官,其在管的8只产品总规模达到了321.92亿元,占到了公司公募产品总规模的32.51%。据Wind数据显示,截至2025年Q1,安信基金在管公募资金规模为990.11亿元。

可以说,张经理不仅是安信基金的顶梁柱之一,还是“固收+”的一块金字招牌,他的代表作是安信稳健增值,自2015年5月25日任职至今已经超过了10年,任职期间回报率为82.46%。

山不转水转,基金经理边卸任边离职,基民恐也是见怪不怪了。

2025年的公募基金行业,正经历着一场深刻的人才流动变局。Wind数据显示,截至7月25日,年内离任的公募基金经理数量已达196人,较2024年、2023年同期分别增长11.4%和20%。

回看这十年,通过基金经理特别是其中绩优者的离任频率可以发现,人才变局几度出现,“公奔私”现象突出,而这一切和市场牛熊周期乃至政策变动均存在一定联系。

变局之初,始于2007年的牛市,公募基金经理开启了转向私募领域的早期探索。

第二轮变局在2012年左右开启,于2015年白热化。这一次“公奔私”的知名公募基金经理数量大幅增加,王亚伟、胡建平、冯刚等便是其中的典型代表。

2020年的牛市行情期间,董承非、崔莹、周应波等多位知名公募基金经理陆续离开公募行业,选择自主创办公司或“奔私”,此为第三轮并延续至2022年。

而当下变局的序幕则在2024年拉开,一批公募老将相继离任,其中不乏知名公募基金经理“清仓式”卸任。例如1月有建信基金周智硕和泰达宏利基金王鹏,3月有华商基金周海栋、5月有景顺长城基金鲍无可,多得是备受行业和投资者关注的名将。

而在这些离任的公募基金经理中,转战私募基金的不在少数。

据私募排排网数据,截至2025年H1,具备公募背景的私募基金经理已达863人,以有业绩显示计,管理产品有320只。

有人已打响了转型头炮。

今年上半年,复胜资产陆航以五只平均收益45.66%的产品,占领了“公奔私”序列的头把交椅。以一年期计,紫阁投资徐爽则以近一年58.63%的收益验证了其创新药策略的成功。而在近三年收益均值维度,曾在国联基金任职的杨萍以收益均值达到136.32%居首位,其所管理的深圳善择私募旗下符合排名规则的产品数量为6只。

然而“奔私”并非坦途,不进则退者亦有说法。

例如曾引发轰动的运舟私募周应波,其为中欧基金原知名基金经理,2022年成立上海运舟私募,虽带领公司很快步入百亿私募之列,但到2024年公司的管理规模已回落至50-100亿元。

且公司旗下能查询到业绩的产品仅有运舟致远1号1期,基金经理就是周应波本人。这只产品成立于2023年12月5日,其近半年的业绩在同类产品后三分之一的水平。相比之下,周应波原来在中欧基金的代表作如中欧时代先锋、中欧明睿新常态等,彼时任职回报在同类产品中都排在前列位置。

有些道理,局中人并非不明,只是随着公募费率改革与薪酬限制的落地,他们有了自己的判断选择。

2025年5月,《推动公募基金高质量发展行动方案》正式实施,标志着行业生态迎来根本性变革。新规要求主动管理权益类基金全面推行浮动费率制,将基金经理薪酬与三年以上产品业绩实行强绑定,若业绩低于基准超10个百分点,对应基金经理绩效薪酬将显著下调。

这一机制直击行业规模导向的沉疴,迫使基金公司乃至广大基金经理重新审视生存逻辑。景顺长城旗下刘彦春管理的两只基金便是典型案例。

公司旗下两只成立19年的老牌混合基金在2021-2024年间累计亏损342亿元,却依然收取19.54亿元管理费。此种旱涝保收的模式,监管新规予以终结了。

然而,对于公募基金公司来说,除了人才流动的变局,如何在监管重拳下查摆合规风险也是一大任务。

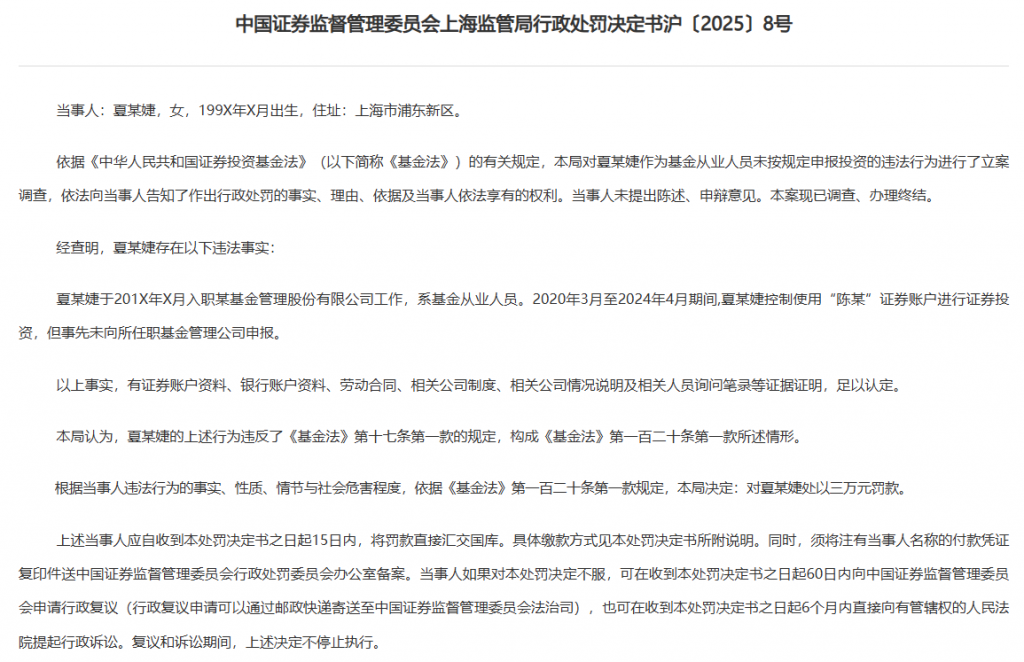

7月,中国证券监督管理委员会上海监管局公布一则行政处罚决定书,基金从业人员夏某婕2020年3月-2024年4月未经申报操作他人账户进行投资遭罚3万元。

图源:中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书(沪〔2025〕8号)

虽然官方通报并未指明夏某婕所在机构,但多方媒体扒出了相关信息,并公开报道其为汇添富基金员工。并称夏僡婕在汇添富基金工作快十年时间,还通过员工持股平台间接持有公司股权。

(相关媒体报道截图)

此案正发生在汇添富基金新董事长鲁伟铭上任前夕,因而引发了市场对于公司合规漏洞的关注。在更早的“老鼠仓”案中,原基金经理苏竞涉案金额7.33亿元,非法获利3652万元,创下当时同类案件金额之最。

无论公募还是私募机关,从人才梯队、投研体系到合规管理,一场关于信任重塑的长跑才刚刚开始。

正如《推动公募基金高质量发展行动方案》所强调的“构建团队化、平台化、一体化的投研体系”,这一行业共识正驱动基金行业正从明星驱动转向平台驱动。

在市场环境和监管趋严等多因素影响下,公募机构将更加重视建立系统化的投研平台,通过工业化运作模式降低对基金经理的个人依赖;私募机构则需在保持策略灵活性的同时,重点提升合规经营水平,健全风险管理框架。

相同的是,二者皆需承担起“受人之托、忠人之事”的责任,树立“以投资者利益为核心”正面形象。从这个角度来看,“公奔私”和“私转公”无非是流动常态而已。

景顺长城在鲍无可离职后增聘4名基金经理接替其产品,汇添富新掌门鲁伟铭上任后首要任务即是重建合规与投研体系。今年3月,申万菱信基金发布公告称申万菱信多策略灵活配置混合基金增聘高付为基金经理,高付此前正在一家规模不大的私募机构担任投资总监。

我们有理由相信,行业人才的变局并非只有“公奔私”的单向迁徙,人才双向流动的新格局才是远大未来。