摘要:司美格鲁肽在国内价格飙升、购买变难的背后,是人们对“轻松减肥”的追捧。但对于低体重的患者来说,使用司美格鲁肽可能会出现更多的胃肠道副作用。

不用运动不用吃减脂餐,只要打一针就能瘦十几斤?

近日,META财经注意到原本用作降糖的司美格鲁肽注射液,正在成为社交平台上爱美女孩的“新宠”。

“现在医院只能一次开一支,全北京药代手里都没货了,哪个北京药代说手里有货的,肯定是骗子。”小红书上一自称使用司美格鲁肽半年的用户表示,目前只能在医院购买该药物。同时她还提及,自己使用司美格鲁肽后瘦的非常明显,“几乎没有副作用,唯一后悔的就是用晚了。”

降糖药怎么成了“减肥针”?META财经注意到,原价四百多元一针的司美格鲁肽,已被市场炒至七八百元。

6月21日,司美格鲁肽的生产商诺和诺德(NVO.NYSE)在公司官网上发布声明,表示社交平台上出现关于该药不实或误导内容,公司表示高度关注、坚决反对。“诺和诺德公司高度关注患者用药安全……不进行也不支持药品的非适应症推广。”

(诺和诺德中国官网)

降糖药变“减肥针”,医生称不能自行用药

司美格鲁肽商品名为诺和泰,是诺和诺德开发的新型GLP-1受体激动剂,2021年4月在中国上市,目前获批的适应症仅为2型糖尿病一项。使用方式是每周注射一次,辅助饮食和运动以改善2型糖尿病患者的血糖控制。

降糖并不是司美格鲁肽的唯一用途。

2021年6月,其用于减重的适应症在美国获得FDA(美国食品药品监督管理局)批准上市。在国内,司美格鲁肽注射剂已完成减肥适应症III期临床。而在9月6日,国家药监局批准了司美格鲁肽片剂的减肥适应症临床申请。

这似乎意味着,司美格鲁肽虽未获得正式的减肥适应症的批准,但其针对减肥的疗效,已在美国以及国内未来可预见的时间内出现。

这抓住了不少想瘦但又不想运动人群的心理。

上海女孩蒋喻了解到,身边有朋友使用该药后,体重从170斤减掉了20斤,这让她也有些跃跃欲试。蒋喻表示,她认识的一些医生朋友也在使用司美格鲁肽,“医生都有使用的话,那它应该没有什么安全问题。”

安徽省某三甲医院内分泌科潘医生告诉META财经,司美格鲁肽属于每周注射一次的长效利拉鲁肽。“目前利拉鲁肽是疗效比较确切的减肥药,已经写入肥胖症治疗指南,但主要是针对BMI>30kg/m2的单纯性肥胖患者。用药需要有适应症,并需要定期监测与做相关检查。”

超适应症的自行用药,在潘医生看来,是极为危险的。他表示,不同体重的人使用剂量与时间均不同,购买时需有专科医生的处方,切勿自行用药。

司美格鲁肽虽然能够延缓胃排空,但需要强调的是,恶心、腹泻、呕吐等不良反应在使用司美格鲁肽的患者中也十分常见。而且对于低体重的患者中,使用司美格鲁肽可能会出现更多的胃肠道副作用。

这也在中南大学湘雅医院内分泌科刘泽灏医生的回答中得到印证。他表示,如果使用剂量过多,会使患者出现现象,也会出现胃肠道不适反应,需在用药期间注意观察。

购买处于灰色地带,线上购买监管难

需要处方购买的司美格鲁肽,在2021年12月被纳入医保。在医院,一支1.5ml剂量的司美格鲁肽(1.34mg/ml)价格约为479元,或在线下药房持当天的处方也能买到。

但随着司美格鲁肽作为“减肥针”的走红,线下购药变得极为不易。不仅一些医院没有存货,不少药店也表示该药长期缺货。

“总部很久都没有给货(指司美格鲁肽)了,仓库也没有存货。”深圳一连锁药房店员告诉META财经,全深圳该连锁药房都没有司美格鲁肽,且缺货现象长期存在。

META财经走访多家其他药房,店员也纷纷表示店内无货,建议作者去大点的医院看看。

而在互联网平台,原本需要处方购买的司美格鲁肽,处在监管难以管控的灰色地带。

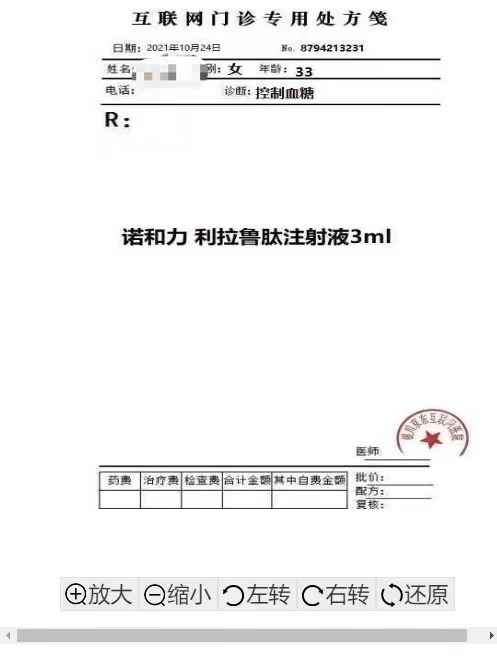

META财经以购买者身份联系京东平台一商家,商家表示,即使没有医院处方,只要上传客服发的处方图片,也可购买此药。META财经注意到,客服发的处方日期为2021年10月24日,盖章处为银川京东互联网医院。

(商家供图)

对于真正需要使用司美格鲁肽的2型糖尿病群体,该药的走红意味着用药价格的飙升。

一用户在评论中表示,司美格鲁肽的价格上涨太快,一个月内涨价超100元,“快扛不住了。”作者发现,原价不到500元的1.5ml司美格鲁肽,在互联网平台上价格约为700元~750元不等,涨幅约50%。3ml剂量的则为1100元~1300元不等,溢价至少超300元。

市场对司美格鲁肽的巨大需求,带动了诺和诺德的营收。2022年一季度,司美格鲁肽全球销售额达18.29亿美元(约合人民币128.18亿元)。

财报数据显示,2022年上半年,诺和诺德的经营利润以丹麦克朗计算增长26%,肥胖症治疗领域销售以丹麦克朗计算增长99%(以CER计算增长 84%)。

诺和诺德全球总裁兼首席执行官周赋德表示,增长主要由市场对于 GLP-1 产品的需求增加所驱动,特别是司美格鲁肽产品带来较大提升。

声明:Meta 财经登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。