Meta财经 | 严锋

近日,微众银行因缩减注册资本备受关注。作为国内首家互联网银行,微众银行的一举一动是互联网金融行业的重要风向标,然而企业发展亦适用“逆水行舟,不进则退”的道理,对于经营中存在的贷后催收问题、资本充足率三连降、贷款模式、客群资质下探等考验,微众银行有对策了吗?

微粒贷、微业贷、微车贷……这些顶着“微”字招牌的贷款产品包揽了个人消费、企业融资、购车用车等等金融场景,极大缓解了老百姓资金紧缺时的燃眉之急。这一系列葫芦娃似的产品都来自于国内首家互联网银行——微众银行。

近日,微众银行(全称“深圳前海微众银行股份有限公司”)的工商变更信息显示,其注册资本由42亿元减少至38.5亿元,减少3.5亿元,下降8.33%。根据微众银行今年4月披露的2021年年度报告,截至2021年12月31日,微众银行的股份合计为42亿股。其中,社会法人股共38.5亿股;库存股为3.5亿股,占比为8.33%。库存股数量与本次缩减的注册资本刚好吻合,有理由推测本次增资扩股规模缩减清除的即是库存股。

此外,笔者还关注到,今年6月微众银行刚刚因租金贷贷后管理不到位,受到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局的行政处罚40万元。此前,微众银行曾因“租金贷”业务合作被卷入蛋壳公寓风波。

来源:中国银行监督管理委员会官网

从2021年年报数据来看,微众银行的业绩表现十分喜人,2021年实现营业收入269.89亿元,同比增长35.76%。其中,利息净收入为179.82亿元,占比为66.63%;手续费及佣金净收入87亿元,占比为32.27%。对于任何一家企业来说,对正面信息的关注自然能够鼓舞人心;但是从企业发展的逻辑上讲,只有看到问题、解决问题才是企业立于不败之地的真谛,对于微众银行这样的优秀企业更是如此。结合近日的企业变动,笔者有意从几个维度对微众银行的几个问题进行分析。

隐忧一:隐身的贷后催收问题

当一个急需用钱的人点开微众银行的官网页面,他看到的是微粒贷的方便快速——无须线下操作、无须担保抵押、当天借当天到账。

微众银行官网页面截图

然而,贷后的一系列问题在官网大字展示的这些特色里是隐身的:高额逾期罚息、多渠道催收、影响个人征信等等。根据黑猫投诉官网数据显示,截至2022年8月4日,微众银行相关投诉量达7722件,内容频繁集中在暴力催收、骚扰恐吓、爆通讯录等方面,不少投诉人表示已严重影响工作生活。

黑猫投诉官网截图

关于催收问题,在微众银行的2021年年报中有几处提到,“本行持续升级催收模型,提升清收举措的针对性”,“规范委外公司准入,加强目标考核管控”。但对应到黑猫投诉上相关投诉人的描述中,多位用户信息已被第三方催收公司得知,第三方催收公司则通过短信、电话等渠道持续“联系”用户甚至其家人、朋友,致用户及相关人员的生活或工作受到不同程度的干扰。

微众银行2021年年报截图

有投诉人表述,在明确向微众银行相关客服表明了还款意向并请求个性化延期还款后,仍然没有收到客服的解决方案,更没有停止这种骚扰式催收的行为。所以该年报中所说的“续升级催收模型”究竟体现在何处?这里仍要打个大大的问号。

黑猫投诉官网截图

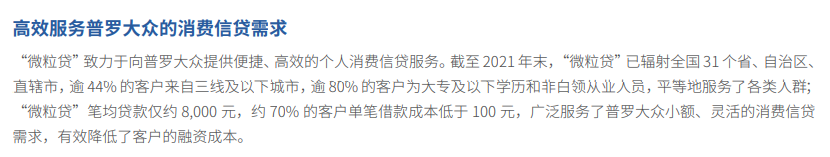

不可否认的是,微众银行业绩的增长与微粒贷这款核心产品密不可分。根据微众银行年报披露,截至2021年12月31日,“微粒贷”笔均贷款仅约8000元,约70%的客户单笔借款成本低于100元,这应该也是吸引大量个人用户的一个重要原因。同时,个人贷款在发放贷款和垫款总额中的占比由2020年的60.02%进一步上升至60.54%,其中个人消费贷款占比达到了54.70%。由于小额短期贷款利率较高,这一业务也贡献了微众银行的大部分利润。

隐忧二:联合贷模式和客群资质下沉带来的监管问题

“联合贷”顾名思义就是贷款业务合作,贷款人与合作机构在共同贷款条件和统一借款合同约束下,按约定比例出资,联合向符合条件的借款人发放互联网贷款。究其实质,联合贷是助贷模式的一种,二者最大的区别在于合作机构是否出资。

在微粒贷的实际业务中便主要采用联合贷模式,这与微众银行这类民营银行受到“一行一店”的约束,自有资本不足、融资渠道有限有直接关系。据了解,微众银行已与超过50家银行达成“联合放贷合作协议”,其中包括政策性银行、国有大型银行、股份制银行、城商行等,大部分主要还是城商行。早在2015年9月,微粒贷首次入驻微信并放开申请,其合作的资金方就是上海银行。

光大金融市场部宏观研究员周茂华表示,部分互联网银行与其他银行合作联合放贷,可以充分发挥互联网银行在数字技术和渠道方面优势,提升风控能力;同时,通过联合贷有助于各家银行分担信贷业务风险。可以理解为。在联合贷模式中微众银行能够为传统银行提供风控引流服务,缓解传统中小银行科技能力有限及线上获客能力弱等痛点;另一方面,微众银行在联合贷中承担少部分资金,主要放贷资金来源于传统银行本身,自身承担的风险较少。

这种按比例资金承担实现了杠杆倍数的放大,缓解了民营银行自身资本金不足的问题,但同时也加大了互联网放贷的监管难度,特别是跳出属地放款监管的限制后,风险蔓延的可能性大大提升。对此,周茂华认为,近期银保监会发布的《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》便是一个重要监管信号,要扬长避短必需要明确合作各方的职责边界,如何强化信息数据管理、保障消费者合法权益,有效落实项目贷前、贷中、贷后管理等问题仍需要联合贷双方进一步规范。

微众银行的普惠性路线暴露出来的另一个风险是,为了提升获客量、客群资质不断下沉的监管难,这或将造成未来互联网银行不良贷款率持续上升的结局。

微众银行2021年年报截图

根据微众银行2021年年报中的描述,其“逾80%的客户为大专及以下学历和非白领从业人员”,可见其客群资质的不断下沉。这种结局在微众银行以“普惠金融”为目标的发展战略下,是水到渠成的。这其中也隐含着微众银行的风控策略,小额分散、数量较多的个存小贷有助于降低非系统性风险。

从现实表现来看,互联网银行的不良贷款率确实普遍低于传统商业银行平均水平。根据央行数据,截至2021年末,全国商业银行不良贷款率为1.73%,而互联网银行的不良率历年来未超过1.60%,这与互联网银行利用金融科技和数据风控手段进行风险控制密切相关。从微众银行的表现来看,2016年末—2018年末,其不良贷款率分别为0.32%、0.64%、0.51%。

然而,微众银行的不良贷款率在2019年末终于超过了1%,且近两年年末没有再回落至1%以下。年报显示,2019年末—2021年末,其不良贷款率分别为1.24%、1.20%、1.20%。

从互联网银行的整体发展来看,不良贷款率呈逐年上升趋势。究其原因一是贷款客群资质不断下沉,二是互联网银行成立三年以后,业务增长随之逐渐放缓,触达表现期的信用贷款风险也开始暴露。

隐忧三:本身运营的资金压力问题

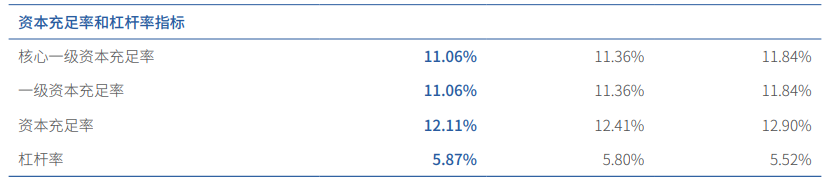

除了展业模式的系列问题,微众银行本身运营也存在一定风险,资本充足率连续三年下降便是其中关键一点。2019年末—2021年末,该行资本充足率分别为12.90%、12.41%、12.11%;核心一级资本充足率分别为11.84%、11.36%、11.06%,近三年均呈下降趋势。

微众银行2021年年报截图

周茂华表示,资本充足率是银行资本与风险资产加权的比率,是银行偿付能力及抵御风险能力的重要基础,也是银行以自有资本能承担储户、债权人损失的程度。一般来说,资本充足率高一些有助于提升银行抗风险能力,提升经营稳健性;国际上对银行均设置了资本充足率监管指标。从以往案例看,部分银行资本充足率下降,可能是由于业务扩张速度快,内源性、外源性补充资本下降,还有部分银行加大不良资产处置等。

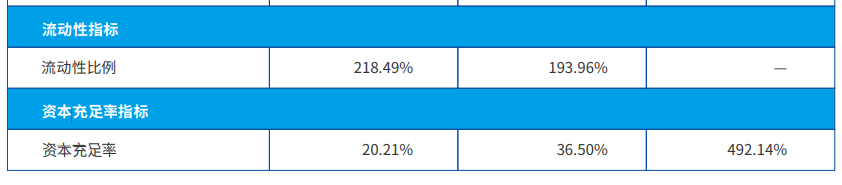

结合五年前的数据来看,该指标的下降速度更为惊人。2016年,微众银行的资本充足率为20.21%,至2021年末的12.11%,降低了40%;该数据在2014年和2015年分别为492.14%和36.50%,其下降速度之快值得关注。

微众银行2016年年报截图

此外,4年间微众银行的信用减值损失也持续增长。2019年—2021年,微众银行的信用减值损失分别为55.20亿元、61.52亿元、96.17亿元;同比增速分别达112.8%、11.45%、56.31%。在2021年的信用减值损失中,贷款信用减值损失为95.68亿元,占据了当年信用减值损失96.17亿元的99%,同比增长56.89%。

同业对比来看,2021年微众银行的客户存款占比是73.69%,该数据在民营银行业中属于优秀水平。但纵向对比来看,该数据较之去年下降了7.08%,这一下降幅度可谓是增加了微众银行的揽储压力。

公开披露信息显示,2020年和2021年,微众银行分别申请了600亿元和700亿元的同业存单发行额度,最终均未实际发行,而今年的申请额度再增长至800亿元。

微众银行或仍在持续探索揽储路径,将发行同业存单视为其重要途径之一。然而,与一般存款相比同业负债不仅负债成本更高,其流动性管理的难度也更大。传统商业银行能够通过金融债、二级资本债等工具补充资本金,民营银行由于监管指标等问题,大多只能借助增资扩股、利润留存等手段来达到目的。但结合微众银行本身资质来看,尽管息差较高可发展时间较短,利润累计并不深厚,通过利润留存来补充资本金的方法还有待商榷。

总的来说,腾讯系企业在展业方面自然是不缺流量的导入,微众银行的产品体系也得以全面开花,把所有流量得以触达的领域都做满生意。然而,任何银行首先要遵从银行业监管,当前出现的资本充足率三年来连续下滑、揽储压力上升等情况,使得微众银行的资金压力短期内还是不容小觑。在c端,用户的投诉频出对于品牌形象的负面影响不容忽视,客群资质管理与贷后清收的关系也十分紧密,需要避免恶性循环。

对于微众银行、网商银行这类背靠腾讯系、阿里系等流量帝国的民营银行,在渠道方面有天然优势,起步较早、规模也远超同行,前途可谓是光明的。然而中国古话有云,千里之堤毁于蚁穴。对于某些拖后腿的问题,的确要从发展的角度、以解决问题的企业大智慧去看待,最终变为推动自身前进的发动机。微众银行该好好考虑了。

编辑:火华

声明:Meta 财经登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。

相关阅读:

银行上交半年度业绩答卷:12家银行不良资产齐降,信用卡依旧是风口浪尖