ETF“一哥”在扩张和收益间寻找平衡。

8月6日,中信证券公告了旗下子公司华夏基金2024年上半年的业绩快报(未经审计)。公告显示,华夏基金上半年营收36.69亿元,净利润10.62亿元,综合收益总额10.69亿元。

而在2023年上半年,华夏基金则实现了37.11亿元营收和10.75亿元净利润。如此计算,华夏基金今年上半年的经营情况同比基本持平、略有下降,营收、净利润均小幅下降1.13%、1.21%。

从管理公募基金规模来看,截至今年二季度末,华夏基金母公司的管理资产规模为2.16万亿元,其中非货管理规模为9520.58亿元,位列业内第二。

规模增长额绝对值上,2024年上半年,华夏基金非货管理规模增长1342.48亿元,仅次于易方达的1997.29亿元。

此外,根据中信证券公告,华夏基金总资产为188.38亿元,总负债60.17亿元。

ETF规模强势扩张闪过主动权益基金降费“大刀”

华夏基金在规模扩张上的强势表现与其近年来发力布局ETF赛道密切相关。

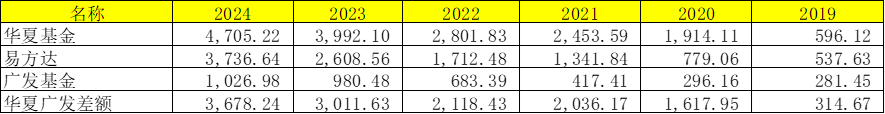

自2019年起,华夏基金的ETF规模始终占据业内头把交椅。且自2020年起,其ETF规模就保持着对易方达基金千亿元级别规模的差距。

对比广发基金,华夏基金在ETF规模上的优势更是实现了从2019年三百亿元到2024年一季度三千六百亿元的扩大。

图源:根据公开数据整理(截至2024年一季度)

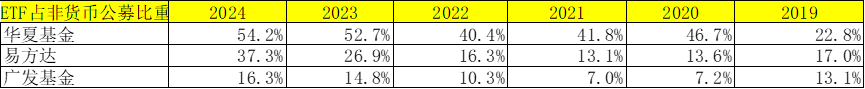

从ETF占非货规模的比重来看,截至有可比数据的2024年一季度,华夏基金ETF产品的占比是最高的,从2019年的22.8%稳步提升至54.2%。易方达基金则从2019年的17%提升至37.3%。

广发基金在ETF赛道相对发力薄弱,仅从2019年的13.1%略升至16.3%,占比为此三家最低。也正因此,其公募非货规模排名逐渐下滑。

图源:根据公开数据整理(截至2024年一季度)

规模扩张之下的华夏基金构建了种类相对齐全的ETF产品线,从单市场、跨市场、跨境产品,再到商品类ETF、债券类ETF等俱全,并拥有9支超百亿的巨无霸ETF产品,数量为业界最多。

2004年12月30日,国内第一只ETF——华夏基金用了3年时间筹备与开发的华夏上证50ETF(510050)成立,自此开启了公募基金行业的指数化投资新时代。

2023年7月,主动权益基金降费大潮开启,但得益于ETF规模的优势,这一新形势对华夏基金的利润影响远不如对其他公募机构明显。

然而,利润稳定之下,是华夏基金在主动权益基金管理方面的隐忧。

偏股型产品亏损面较广,七成基金经理报亏

随着市场行情的收官,公募基金2024年上半年业绩也随之揭晓。

分析发现,在华夏基金纳入统计的114只股基中,有93只产品录得净值亏损,占比高达82%。这也使其成了偏股型基金产品总规模排名前十的基金公司中,唯一亏损面超过八成的公募机构。

在93支净值亏损产品中,亏幅超过20%的又多达14只。其中,华夏磐润两年定开基金在上半年净值亏损高达32%,在全市场纳入统计的产品中排名倒数第15。

另外一个值得注意的现象是,华夏基金旗下规模超过30亿元的11只偏股型基金产品全部录得亏损,其中的百亿基金华夏能源革新在上半年亏损的幅度超过了13%。

“绩优基”有没有?有,只不过相比于巨无霸们的亏损而言,只能算是“洒洒水”。

上半年,华夏基金旗下收益率超过10%的4支产品均为规模不足2亿元的迷你基金,鲜明的对比似乎进一步凸显了其业绩上的不均衡。

同样,从基金经理业绩的维度来看同样不容乐观。

数据显示,在华夏基金涉及到的57名基金经理(共同管理者算1名)中,有41名基金经理所管理的产品全部报亏,占总人数比例约为72%。

近年来,华夏基金在规模扩容过程中奉行着“去明星基金经理化”策略,这也部分导致诸多新生代基金经理磨枪未久便匆匆上阵挑大梁。

拉长时间轴来看,截至今年上半年,华夏基金旗下纳入统计的114支偏股型基金中,多达68支成立以来的回报为负,占比高达60%。

即便如此,华夏基金依然表现出了对自家管理能力的信心。

从上半年的情况来看,华夏基金在发行新产品方面堪称“劳模”,总共成立了37支产品;其次为易方达基金,成立36支基金;广发基金和汇添富基金则均成立22支。

面对基金经理较为普遍的亏损以及一定时期以来公司整体业绩的不佳,在着力推新的同时,华夏基金更应重视自身人才选用体系和策略的调整,以期护航新老产品在下半年的市场竞争中重振旗鼓。

当然,据第三方平台数据显示,今年上半年公募系的偏股型基金净值收益率平均值约为-5%,这显示出当前市场环境下基金业面临的普遍挑战。

在此背景下,还能够杀出重围的公募机构,应能称得上真本事。

声明:Meta 财经登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,图片源于网络,如有侵权,请联系删除。