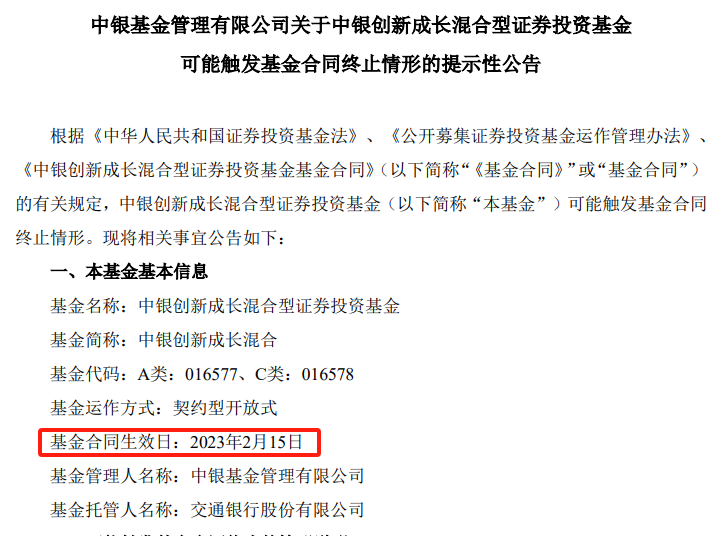

成立于2023年2月,距今仅八个月时间,却已是第三次面临清盘风险——这只归属于中银基金旗下的“中银创新成长混合”次新基金,再一次走入尴尬境地。

图源:中银基金官网公告

10月19日,中银基金发布了关于旗下产品中银创新成长基金可能触发合同终止情形的风险预警。根据该合同的“基金备案”约定,若连续20个工作日持有人不满200人或资产净值低于5000万元,必须向市场公告;而如果这种状况持续到50个工作日,基金管理者将启动清算程序,并且不需要召开基金份额持有人大会。

令市场担忧的是,截止到10月18日,该基金已连续45天资产净值低于5000万。对于在所剩无几的五天时间内能否出现转机,市场尤其是有关投资者的心提到了嗓子眼。

事实上,中银基金已于此前的2023年9月20日和2023年10月12日,两次发布了关于中银创新成长混合基金净资产低于5000万元可能触发清盘的公告。

成立之初,该基金的募资规模达约2.89亿元。截至2023年6月30日末,中银创新成长混合基金净资产尚有5489.64万元,如今资产净值已疾速萎缩至五分之一不到,由此至少可以推断,该基金在三季度出现了资产大幅缩水。

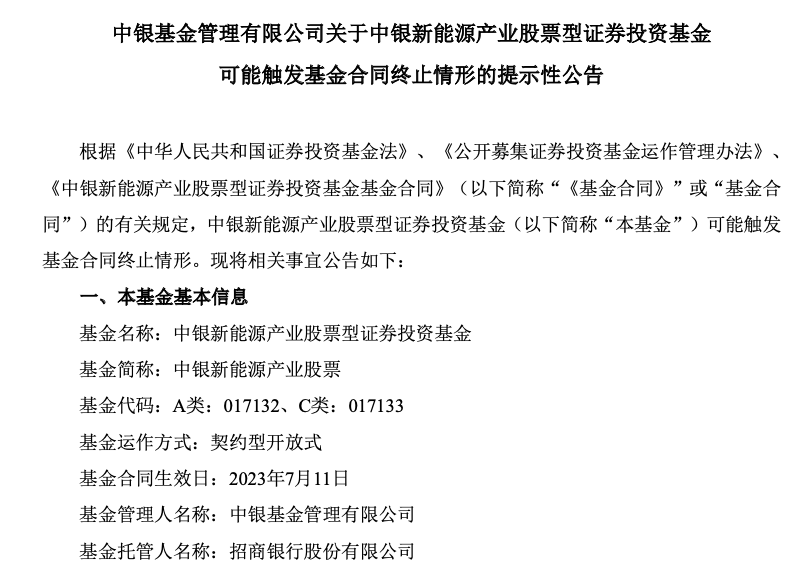

就在上述基金产品预告清盘风险的前一日,中银基金旗下另一只中银新能源产业基金,也发布了可能触发基金合同终止情形的提示性公告,并且同样是“梅开二度”。

该基金募集期从4月持续到7月,7月11日才正式成立,AC份额募集期间认购金额共约2.3亿元。然而,其成立时间迄今仅2个月余后就面临清盘风险。根据中银基金9月26日公告,截至2023年9月25日日终,中银新能源产业基金已连续30个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形。同样,如果到10月31日,出现连续50个工作日净值低于5000万的情形,该基金将根据合同约定进入清算程序。

10月18日,中银新能源产业再次公告,截至2023年10月17日日终,该基金已连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形。

图源:中银基金公告

令人唏嘘的案例,一例又一例。

统计数据显示,2023年以来,中银基金主动权益管理产品似乎呈现出了明显的颓势,年内清盘数量占业内85只已宣告清盘基金的9.41%,分别是中银腾利、中银产业精选、中银丰利、中银瑞利、中银裕利、中银益利、中银锦利和中银润利8只主动权益产品(截至10月19日数据)。

中银基金主动权益管理产品的连续困境引起了市场的广泛关注,幕后管理团队在此期间的表现显然难言“亮眼”,包括其高级助理副总裁王帅,乃至吴印、杨亦然、王睿等基金经理的业绩,都在同类产品中处于几近垫底水平。

另一个关于中银基金权益管理产品的有趣现象是,旗下许多基金资产规模较小,堪称“迷你”。以王伟然为例,其管理的三个权益基金资产都不足1亿元。其中,中银中小盘成长和中银优秀企业两个基金的资产净值也一直低迷。

对比历史数据可见,这两个基金在创立之初都有着不俗的资金规模。

其中的中银中小盘成长成立于2011年11月,募资规模为304480.08万元。结果在开放申赎之后,该基金规模快速缩水。到2012年一季度末,其规模已骤降至35501.14万元,较成立之初降幅达88.34%。此后,中银中小盘成长规模更是进一步缩水:2016年至2019年,该基金均曾跌破5000万元清盘“红线”;在2020年至2023年2季度末的三年半时间内,尽管规模略有增长至5000万元之上,但均没有突破亿元关口。另一只中银优秀企业的变动趋势也与此相仿。

截至2023年二季度末,中银基金旗下的中银改革红利、中银宏利、中银健康生活、中银量化精选、中银美丽中国、中银稳进策略、中银鑫利等7只主动权益型基金的资产净值几乎都在清盘“红线”上下徘徊。

由中国银行和贝莱德投资管理(英国)有限公司联手创立(股权分配分别为83.50%和16.5%)的中银基金,凭借着大股东的资源优势,以固收类产品为突破点实现了较快的发展,但是权益类产品似乎有所欠缺。

天天基金网数据显示, 截至2023年二季度末,该公司公募资金总规模为4477.57亿元。其中,股票型基金规模为44.51亿元,混合型基金规模为337.80亿元,债券型基金规模为2219.28亿元,货币基金规模为1872.75亿元。由此计算,包含债券基金和货币基金的固收类产品占总规模的91%,权益类产品规模则占比不足10%,“偏科”式发展明显。

另外,即使是按总规模计,中银基金的四千亿级别也已远落后于同为银行系的工银瑞信基金、建信基金、招商基金等——此几家均超过了7000亿元,招商基金更是突破了8000亿。要知道,2018年年底时的招商基金规模仅有3828亿元,而彼时的中银基金已然站上了四千亿台阶。对比两家如今的行业排名,正是“不进则退”的真实写照。

声明:Meta 财经登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。图片源自网络,若有侵权请联系删除。